Für weitere Informationen und Veranstaltungstermine kontaktieren Sie uns bitte unter info@kaddish-kino.org.

KINO KADDISH

Filmriss und Widerhall aus dem Osten

Eine Serie filmischer Interventionen, Wiederbelebungen und ortsspezifischer Versammlungen — ein Versuch, das Kino zurück in jene Räume zu bringen, in denen Erinnerung zum Ereignis werden kann.

Über das Projekt

Wie erinnern wir, wenn die Orte selbst schweigen? Wenn Geschichte in Ruinen flackert, in beschädigten Zelluloidstreifen, in Stimmen, die niemand mehr erkennt?

Kino Kaddish ist eine Serie filmischer Interventionen, Wiederbelebungen und ortsspezifischer Versammlungen — ein Versuch, das Kino zurück in jene Räume zu bringen, in denen Erinnerung zum Ereignis werden kann, und es als rituellen Raum zu begreifen, in dem Bilder nicht nur gesehen, sondern beschworen und wiedererlebt werden. Besonderes Augenmerk gilt dabei einer filmhistorischen Rückschau auf Werke, die vielen jungen Menschen heute kaum noch zugänglich sind — etwa weil es sich um frühe, oft stumme Filme handelt oder weil sie aus dem osteuropäischen und slawischen Kontext stammen.

Geplant ist eine kuratierte Reihe ortsspezifischer Filmvorführungen bei denen ausgewählte Werke des jüdischen, osteuropäischen und experimentellen Kinos an historisch wie symbolisch aufgeladenen Orten neu kontextualisiert werden.

Im Rahmen von Kino Kaddish sind Filmvorführungen an symbolisch aufgeladenen Orten in Berlin geplant, darunter Institutionen wie das Jüdische Museum, das Deutsch-Russische Museum Karlshorst, das silent green Kulturquartier oder das Centrum Judaicum.

Alle Veranstaltungen werden durch eine begleitende Website unter info@kaddish-kino.org dokumentiert. Dort werden sowohl kuratorische Überlegungen zur Auswahl und Kontextualisierung der Filme als auch Reflexionen und Eindrücke aus dem Publikum festgehalten.

Die Veranstaltungen stehen insbesondere Stipendiat*innen des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks (ELES) offen, aus dessen Kontext die Antragstellung erfolgt. Darüber hinaus richten sie sich an ein breiteres Berliner Publikum — insbesondere an Menschen mit jüdischem Hintergrund oder Interesse an jüdischer Kultur im Spannungsfeld von vergessenem osteuropäischem Kino und zeitgenössischer Erinnerungspraxis.

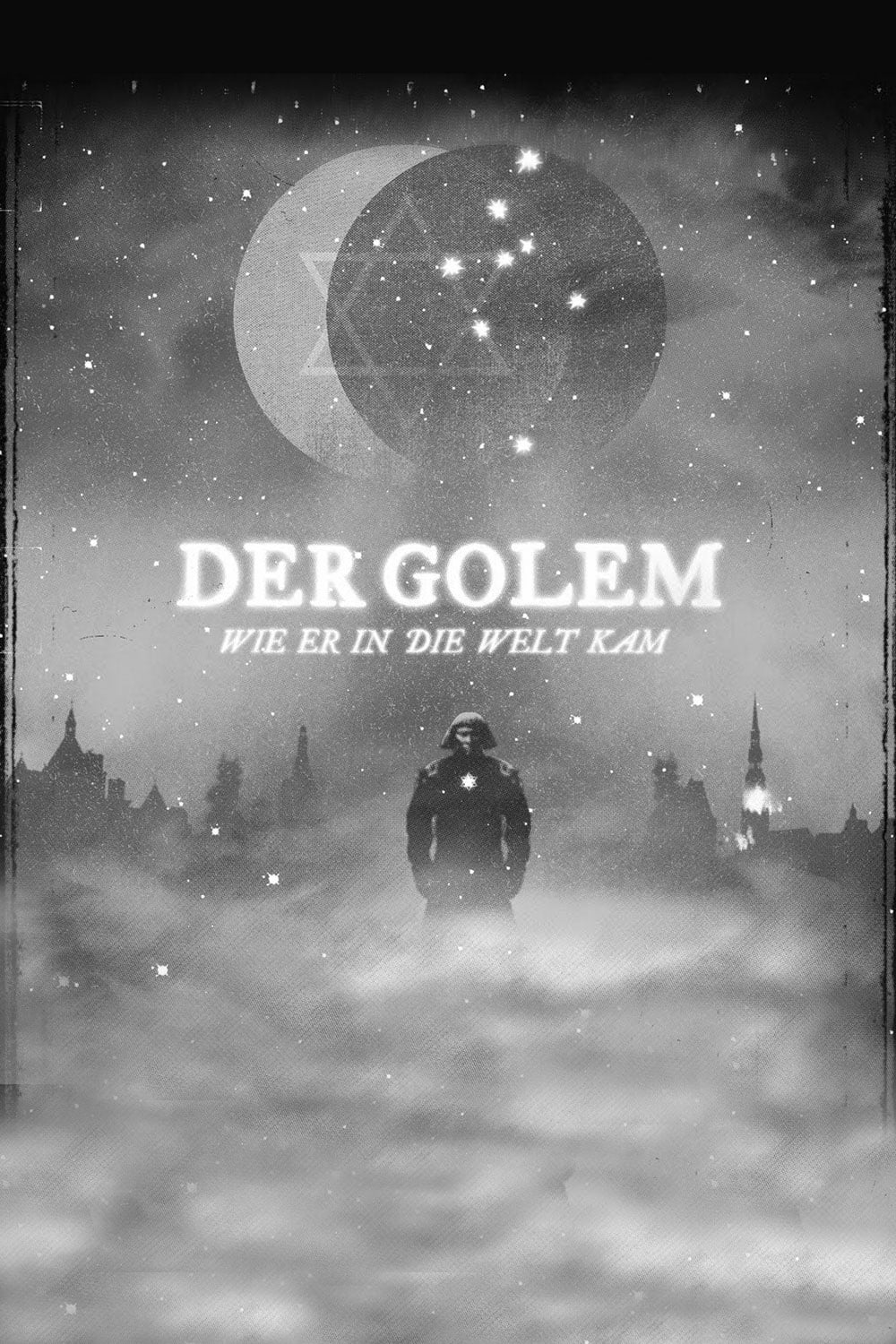

Der Golem

Der Golem, wie er in die Welt kam | 1920

Der expressionistische Stummfilmklassiker zählt zu den bedeutendsten Werken des frühen jüdisch geprägten Kinos in Deutschland. Der Film verarbeitet den Golem-Mythos aus dem Prager Ghetto zu einer düsteren Legende über Macht, Projektion und Bedrohung. Die Erzählung folgt dem Prager Rabbi Löw, der einen Golem aus Ton erschafft, um seine Gemeinde zu schützen. Symbolträchtige Bildwelten machen ihn zum Sinnbild von Hoffnung und Angst.

Im Rahmen von Kino Kaddish wird eine Sondervorführung dieses Films mit Live-Vertonung durch elektro-akustische Mittel präsentiert. Percussion, Soundobjekte und Elektronik verweben sich zu immersiven Klangräumen, die den Stummfilm ins Heute übersetzen. Die Aufführung in einem aktiven sakralen Raum soll den Golem-Mythos nicht nur filmisch, sondern auch atmosphärisch aktualisieren und in einem zeitgenössischen erinnerungskulturellen Kontext erfahrbar machen.

Gesprächsthemen: Der Golem-Mythos zwischen jüdischer Kultur und antisemitischen Projektionen. Die Rolle und Transformation des Films im Expressionismus, seine Aktualisierung durch Live-Vertonung sowie Fragen kultureller Kontinuität, Shoah und mythischer Figuren heute. Ein vielstimmiger Dialog zwischen Kunst, Erinnerung und Gegenwart.

Robyn Schulkowsky – Percussion

Weltweit prämierte Perkussionistin und Pionierin neuer Klangräume mit Ausrichtung auf Improvisation und interdisziplinäre Projekte. Ihre internationale Zusammenarbeit (u.a. mit John Cage, Morton Feldman, Gustavo Dudamel) prägte die Perkussionslandschaft des 20./21. Jahrhunderts entscheidend.

Andi Teichmann & Hannes Teichmann – Elektronik

Die Gebrüder Teichmann sind Musiker, Produzenten und Komponisten, bekannt für ihre Arbeit zwischen Clubkultur, experimenteller Elektronik und globalen Musiktraditionen. Mit internationalen Soundcamps und Projekten verbinden sie Klangexperimente, interkulturellen Austausch und kollektiven Dialog.

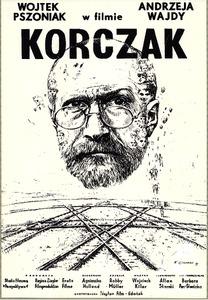

Korczak

Korczak | PL/D/GB 1990

Dieser biografische Film schildert die letzten Jahre des jüdisch-polnischen Pädagogen Janusz Korczak, der sein Waisenhaus ins Warschauer Ghetto verlegen musste und die über zweihundert Kinder bis zur Deportation nach Treblinka begleitete. In dokumentarischer Schwarz-Weiß-Ästhetik reflektiert der Film polnisch-jüdische Beziehungen im Holocaust und zeigt Korczaks kompromisslose Haltung, den Kindern Würde und Hoffnung zu bewahren.

Gesprächsthemen: Wie kann Erinnerung im Holocaustkino Hoffnung vermitteln, ohne historische Realität zu verfälschen? Welche Rolle spielen Trauma und seine filmische Darstellung? Wie lässt sich moralisches Handeln über Generationen hinweg weitergeben? Der Film wird als Modell ethischer Verantwortung und Erinnerungsdidaktik diskutiert.

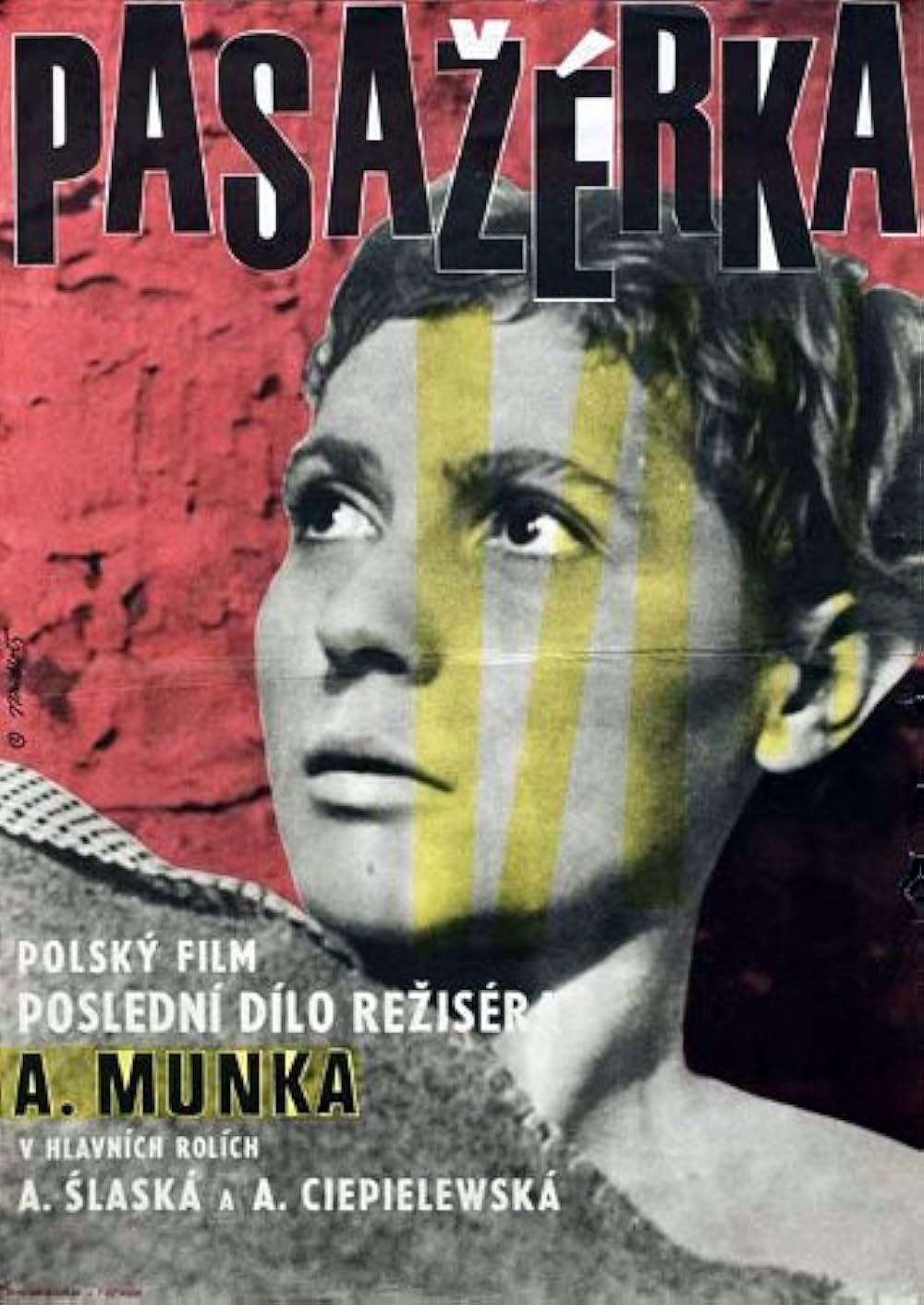

Die Passagierin

Pasażerka | PL 1963

Auf einer Schiffspassage glaubt die ehemalige SS-Aufseherin Liza, ihre frühere KZ-Gefangene Marta wiederzuerkennen. Rückblenden öffnen Erinnerungen an Auschwitz-Birkenau, während Liza zwischen Schuld, Rechtfertigung und alternativen Vergangenheiten schwankt. Der Film blieb nach einem tödlichen Unfall des Regisseurs unvollendet; Fotografien und Kommentare markieren Brüche und Leerstellen, die Erinnerung als fragmentarisch erfahrbar machen. Die Passagierin verbindet Täterinnenerzählung mit den ästhetischen und ethischen Grenzen historischer Repräsentation.

Gesprächsthemen: Täter:innen-Subjektivität, weibliche Gewalt im NS-Kontext und Strategien filmischer Erinnerungsabwehr. Die ästhetischen Effekte der Unvollständigkeit und ihre Bedeutung für kollektives Gedächtnis und Memory Politics in Ostmitteleuropa. Der Austausch verbindet historische Forschung, Erinnerungstheorie und transgenerationale Perspektiven und fragt, wie solche Filme ein Publikum erreichen, das keinen Zugang mehr zu Zeitzeug:innen hat.

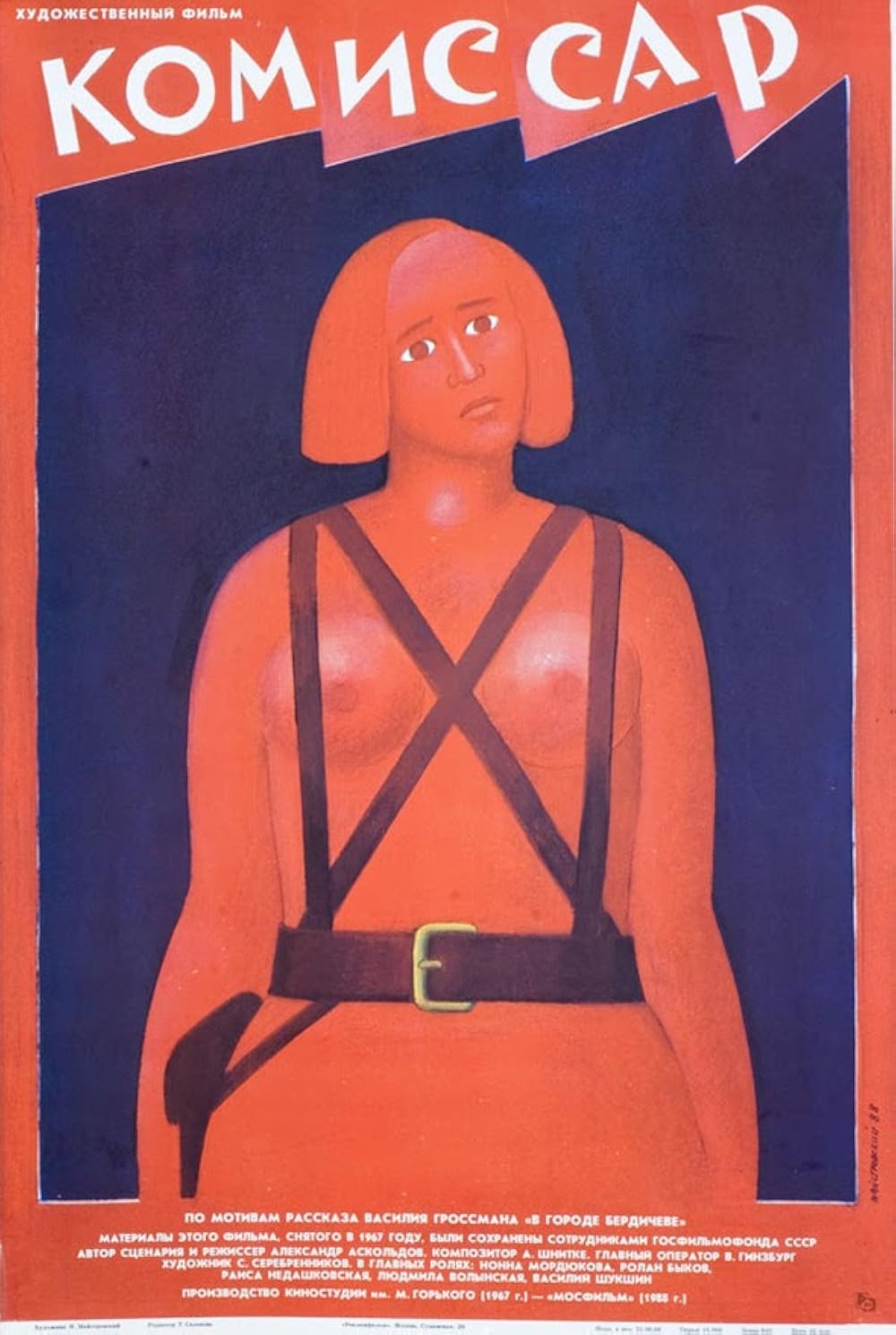

Die Kommissarin

Комиссар | SU 1967/1987

Die Kommissarin basiert auf einer Erzählung und spielt in Berditschew, einem der wichtigsten jüdischen Zentren des ehemaligen Russischen Kaiserreichs. Der Film erinnert an die Pogrome gegen jüdische Gemeinden während des Bürgerkriegs und verweist zugleich symbolisch auf die Verfolgungen des Holocaust. Vor dem Hintergrund des Bürgerkriegs in einer Provinzstadt kreuzen sich die Schicksale einer Kommissarin und einer jüdischen Familie, die sie bei sich aufnimmt. Diese erzwungene Episode eines friedlichen Lebens wird zu einer subtilen und ergreifenden Reflexion über das Aufeinandertreffen von Persönlichem und Historischem, über Mutterschaft, Verletzlichkeit und die Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz.

Wegen seiner Thematik blieb der Film fast 20 Jahre verboten – ein eindringliches Beispiel für das Verschweigen jüdischer Geschichte in der Sowjetunion.

Gesprächsthemen: Das Spannungsfeld von Zensur, Erinnerung und filmischer Darstellung jüdischer Lebenswelten. Wie wurden trotz staatlicher Kontrolle mit Allegorien und Figurenzeichnung Gegen-Narrationen zur offiziellen Geschichtsdeutung entworfen? Die Bedeutung jüdischer Alltagskultur als Träger historischer Erinnerung und wie „verbotene Stimmen" unser heutiges Verständnis von Erinnerungspolitik und filmischer Zeugenschaft prägen.

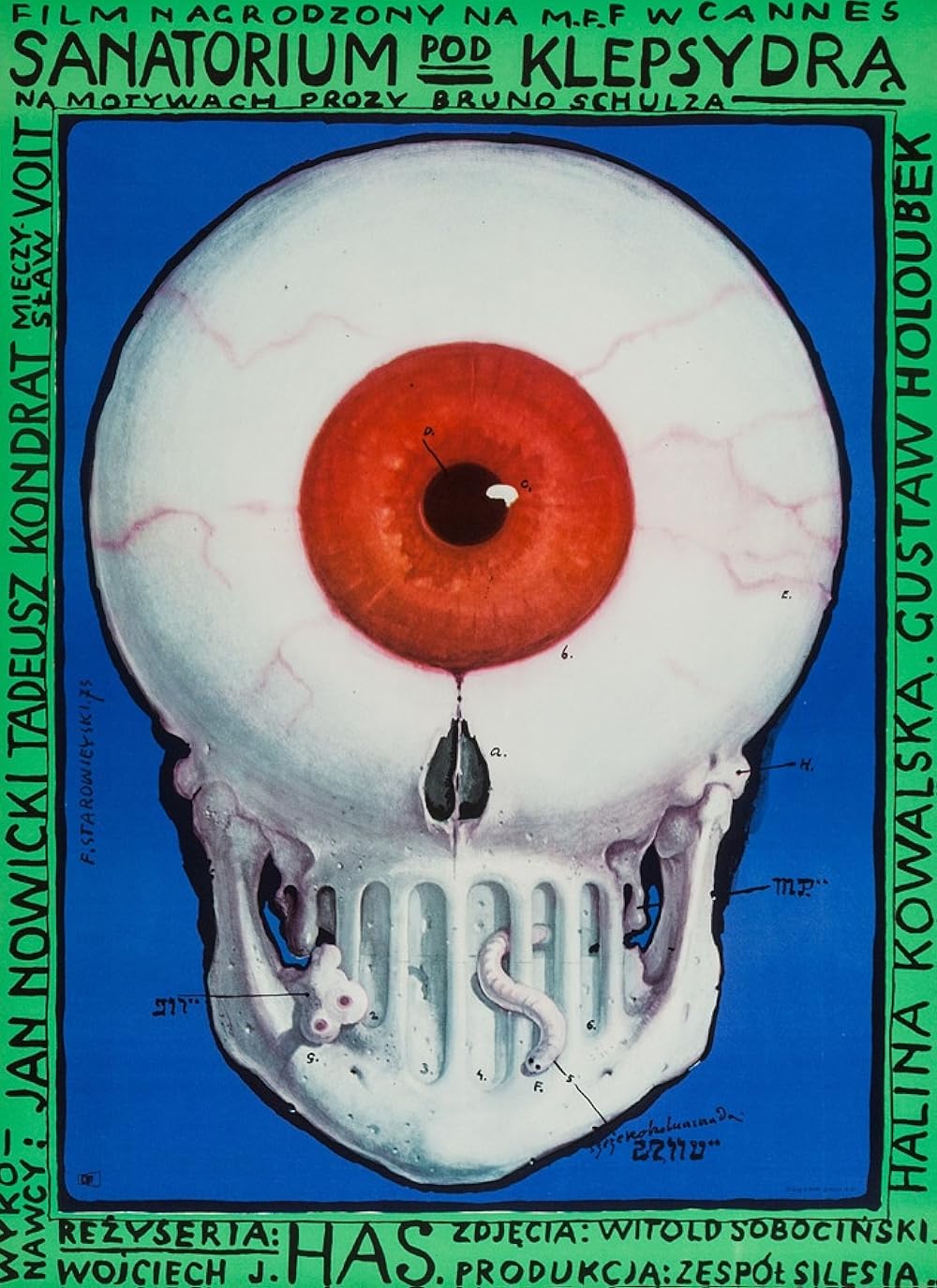

Sanatorium zur Sanduhr

Sanatorium pod Klepsydrą | PL 1973

Józef reist in ein Sanatorium, um seinen sterbenden Vater zu besuchen, doch Raum und Zeit geraten außer Kontrolle. Erinnerungen, Kindheit und Traumwelten überlagern sich, sodass Vergangenheit, Fantasie und Gegenwart ineinanderfließen. Diese preisgekrönte Adaption literarischer Prosa schafft eine visuelle Sprache für jüdische Identität, kulturellen Verlust und fragmentiertes Gedächtnis.

Basierend auf Erzählungen entfaltet der Film ein visuell überwältigendes, traumlogisches Erinnerungsuniversum, in dem jüdische Kindheit, familiäre Fragmente und untergehende Welten ineinanderfließen. Ohne die Shoah direkt zu thematisieren, ist der Film durchdrungen von ihrer Abwesenheit — von dem Wissen, dass die poetisch aufgeladene jüdische Welt Galiziens wenige Jahre später ausgelöscht wurde. Der Film übersetzt diese Leerstelle in eine überbordende filmische Sprache aus Zerfall, Wiederkehr und zeitlicher Desorientierung.

Gesprächsthemen: Wie wird literarische Prosa in filmische Allegorien von Geschichte und Erinnerung übersetzt? Die ästhetische Strategie des Films – Komposition, Licht, Farbe und Bildmetaphern – als Mittel, kollektive Traumata und kulturelle Transformation sichtbar zu machen. Wie literarische Imagination zu kollektiven Bildern wird und welche Rolle künstlerische Verarbeitung im Umgang mit Verlust, jüdischer Kultur und osteuropäischem Gedächtnis spielt.

Komm und sieh

Иди и смотри | SU 1985

Ein 14-jähriger belarussischer Junge schließt sich den Partisanen an, voller Hoffnung, Teil des Widerstands zu werden. Stattdessen wird er Zeuge der grausamen Massaker deutscher Truppen an der Zivilbevölkerung. Der Film zeigt eindringlich die Zerstörung ganzer Dorfgemeinschaften und den psychischen Zusammenbruch eines Jugendlichen. Mit radikal realistischen Bildern entfaltet sich ein Panorama der Gewalt, das die Unmenschlichkeit des Vernichtungskrieges sichtbar macht.

Dies gilt als eine der eindrücklichsten filmischen Auseinandersetzungen mit der deutschen Besatzung in Osteuropa und dem Vernichtungskrieg.

Gesprächsthemen: Die Veranstaltung an einem Gedenkort verbindet filmische Darstellungen von Gewalt und Erinnerung in Osteuropa mit historischem Kontext. Im Fokus stehen die „Russen-Aktion", sowjetische Kriegsgefangene und die filmische Überlieferung deutscher Massaker in Belarus. Die Diskussion macht sichtbar, wie Opfergruppen aus Osteuropa lange marginalisiert wurden, und fragt, wie Gewalt und Trauma filmisch wie institutionell verhandelt werden. Ziel ist es, blinde Flecken deutscher und europäischer Erinnerungskultur offenzulegen und osteuropäische Perspektiven einzubeziehen.

Son of Saul

Saul fia | HU 2015

Im KZ Auschwitz-Birkenau folgt die Kamera dem jüdisch-ungarischen Häftling Saul, Mitglied des Sonderkommandos. Als er glaubt, im Körper eines getöteten Jungen seinen Sohn zu erkennen, klammert er sich an das Ziel, ein Kaddish zu ermöglichen. Der Film bleibt radikal subjektiv: Gewalt und Tod erscheinen vor allem über Ton und unscharfe Wahrnehmung, wodurch ein fragmentierter Erinnerungsraum entsteht.

Gesprächsthemen: Das „abwesende Bild", subjektive Perspektiven und das Konzept der Postmemory. Der Film unterläuft die Bilderflut des Holocaust-Kinos, indem er Grauen mehr spürbar als sichtbar macht. Unschärfe, Sounddesign und fragmentierte Ausschnitte fordern das Publikum auf, Erinnerungsräume selbst zu rekonstruieren. Wie verhandeln neue Generationen Trauma und Zeugenschaft indirekt, medial vermittelt und zugleich emotional?

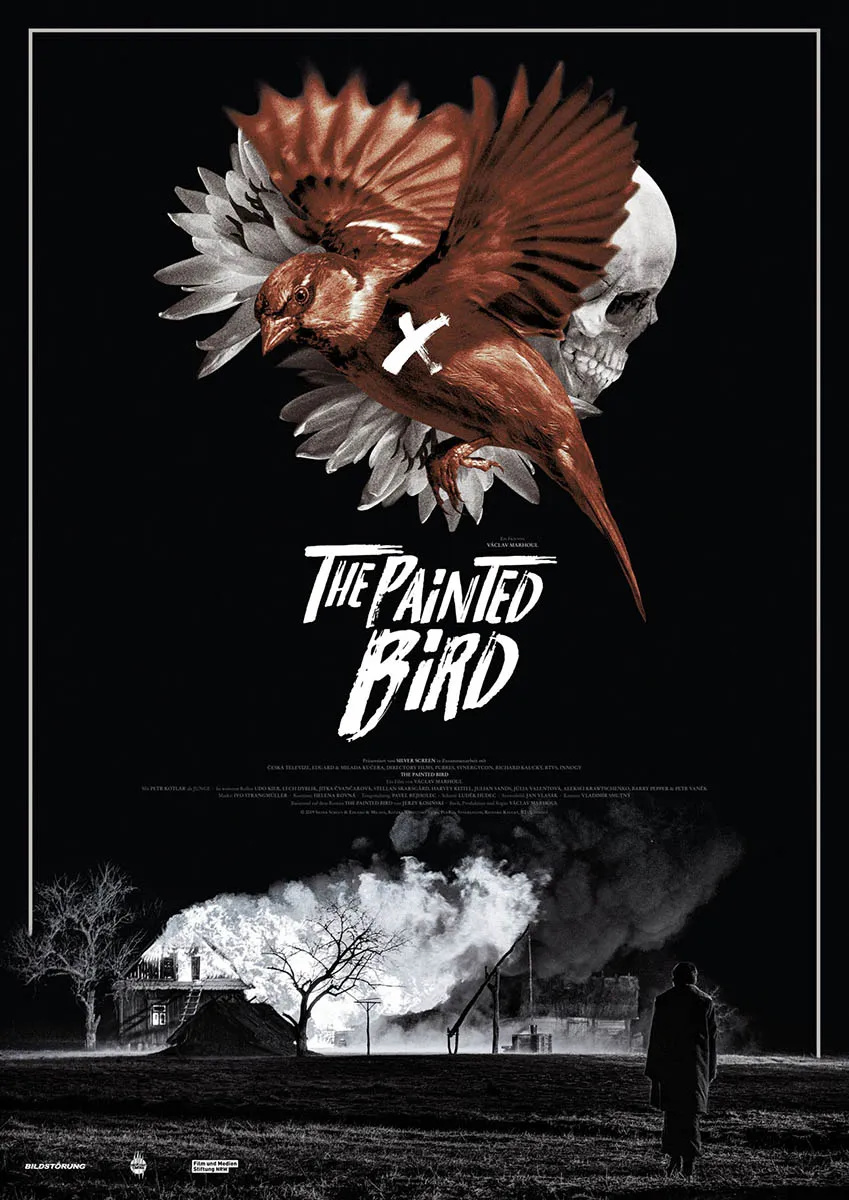

Der gemalte Vogel

The Painted Bird | CZ/SK/UA 2019

Ein jüdischer Junge irrt während des Zweiten Weltkriegs allein durch Osteuropa und erlebt extreme Gewalt, Missbrauch und Entmenschlichung. Die kompromisslose Schwarz-Weiß-Ästhetik verstärkt die Trostlosigkeit und stößt mit expliziten Szenen an ethische und ästhetische Grenzen. Basierend auf einem literarischen Roman, gilt dies als einer der radikalsten Holocaustfilme der letzten Jahre.

Gesprächsthemen: Die filmische Darstellbarkeit von Gewalt, Fragen nach Authentizität, künstlerischer Freiheit und Verantwortung gegenüber Minderjährigen. Wie macht radikale Ästhetik Ohnmacht und Überleben erfahrbar, welche neuen Formen der Anteilnahme eröffnet sie und wo stößt filmische Erinnerung an ethische Grenzen?

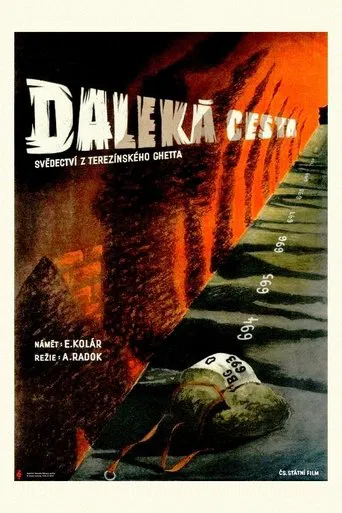

Die weite Reise

Daleká cesta | CS 1949

Einer der ersten Spielfilme, die sich direkt mit dem Holocaust befassten. Ein Regisseur, der die Verfolgung selbst überlebt hatte, schuf einen Film, in dem sich persönliche Geschichte mit dokumentarischem Material vermischt und die Tragödie der tschechischen Juden während der Nazi-Besetzung widerspiegelt. Die Protagonistin, eine jüdische Ärztin aus Prag, sieht sich mit zunehmendem Antisemitismus konfrontiert: Sie wird entlassen, in ihren Rechten eingeschränkt und schließlich nach Theresienstadt deportiert.

Der Film bedient sich innovativer Techniken und kombiniert Fiktion mit Wochenschauen, darunter Aufnahmen aus der Nazi-Propaganda sowie tatsächliche KZ-Aufnahmen. Diese Technik verstärkt den Effekt der Präsenz und unterstreicht den Kontrast zwischen den persönlichen Erfahrungen der Figuren und dem Ausmaß der historischen Katastrophe. Der Film entstand nur wenige Jahre nach Kriegsende, wurde zunächst zensiert und anschließend für viele Jahre verboten.

Gesprächsthemen: Als einer der ersten Holocaust-Spielfilme verbindet der Film dokumentarische Elemente mit persönlicher Erzählung. Die Diskussion behandelt frühe filmische Strategien der Holocaust-Darstellung, die Bedeutung von Zeitzeugnis und die lange Zensurgeschichte des Films in der Nachkriegszeit.

Das Wunder von Purim

Cud Purymowy | PL 2000

An Purim erfährt ein rechtsradikal gesinnter Arbeiter von einer unerwarteten Erbschaft, die ihn zwingt, seine jüdische Herkunft anzuerkennen und nach Traditionen zu leben. Die bittere Komödie entlarvt Antisemitismus und Ressentiments mit Humor, Selbstironie und der Kraft jüdischer Lebensfreude.

Gesprächsthemen: Purim steht für Umkehr, Rettung und Humor als Strategie kollektiver Resilienz. Die Veranstaltung beleuchtet liturgische und kulturelle Dimensionen des Festes und hebt die philosophisch-ethische Bedeutung des jüdischen Witzes hervor – als Mittel zur Selbstverständigung, Distanzierung von Bedrohung und zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls. So endet die Reihe mit einem versöhnlichen Ausblick und einer musikalischen Feier: L'chaim!